- +1

朱德庸回信年轻人:什么事都在发生

原创 康堤 GQ报道

新年好!这里是GQ报道专题策划“观看之道”——围绕这一年忙碌的视线,通过阅读、影像、社交媒体等观看世界的窗口,拼凑出作为个体,我们微小但值得留影的生活图景。

两周前,我们做了一个故事征集——2020大时代的艰难之下,年轻人的困顿与焦虑。留言汇集的种种讲述,有亲密关系的伤痛与喜悦,孤身在城市的漂泊,性别歧视与职场维权......有羁绊,也有如旁观者一般的跳脱与审视。我们发现很多故事讲到最后,都会以对自己、对未来的打气作为结语,好像这样句号才画得完整。

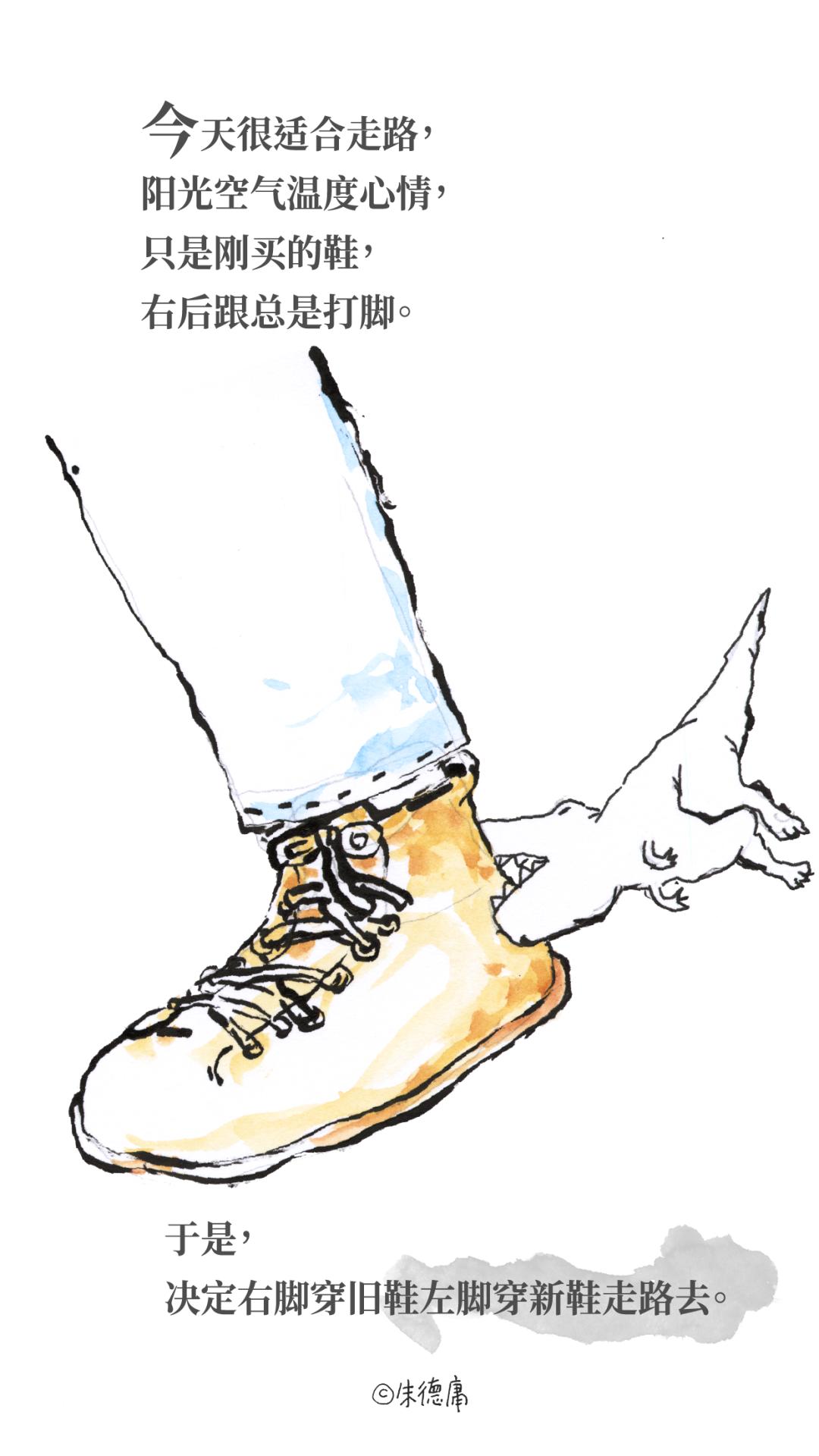

新年第一天,我们请来漫画家朱德庸为这些故事回信,借用他的话来说,“我看到了面对人生困境时每个人灵魂巨大的不安定,我想用一种淡淡的灰色幽默提供另一类思考方式。”他画了漫画,也讲了自己如何从童年的伤痛中走出,和亚斯伯格症相处——在这封闭的一年,借由创作锁住记忆。

希望这些画和话,能为新年的你带来快乐,或者是片刻的自由和宁静。

···············

致艰难生存的你

@人生海海

在今年的九月底,我家的猫永远地离开了我。现在家里下雪了,不知道他在那边冷不冷......

人生小问:怎样知道猫爱不爱我?

朱德庸:你知道情人爱你吗?你知道配偶爱你吗?你知道朋友爱你吗?其实很多事你未必知道,所以你也不必知道猫爱不爱你,因为你爱它就足够了。爱就是这么回事,与其让动物爱上自己,不如让自己爱上动物。

@刘大王

毕业几年都是合租,我只有一个小小的房间,没有客厅,共用洗手间和厨房,自己好像也习惯了,每次过年返乡回到自己家,顿时感觉住进了豪宅。

合租的结束是我今年遇到一位养宠物的室友,半个月不清理的宠物粪便,全堆在客厅,气味很大。和室友沟通没什么用,和长租平台反映也没有用。有一次出差回来,非常疲累,但不敢出房门,一出房门就是客厅里的浓郁臭味,厨房也是室友的发霉剩菜,每次去厕所都是憋气小跑过去,很可怜的。

室友的宠物是一只很无辜很可爱的猫咪,特别亲人,我一出房门,它就往我脚边一倒,翻出肚皮,扭啊扭……但我那会儿已经被客厅的猫粪弄得条件反射了,一看见它,我就生理性气短,但我又不能和猫生气。

那阵子真的非常狼狈啊,在朋友家接力赛一样住着。大家总是对二十多岁有很多美好的期待,但实际情况就是经济条件不会太好,大家只有一个小房间,没有客厅这一说。好朋友之前在蛋壳公寓租了几年,最近看到蛋壳出事,大家心里都很不是滋味,我们只是因为幸运而恰好逃过,但那些没有逃过的你我呢?

人生小问:可不可以不上班?

朱德庸:当然不可以,上班是让你认清这社会是个什么德性,让你认清别人是个什么德性,更重要的是让你认清自己是个什么德性。

@Agony

这一年我失去了父亲。大家都在家里隔离,希望疫情快点过去期盼着上学的时候。我和母亲在医院里陪护,脑出血使父亲失去了言语和思维,他再也不能下床了,不能像从前一样同我“炫耀”他参加了哪些马拉松。我在医院里住了整整七个月,中途还和母亲跨省把父亲从工作的外地带回家继续治疗。每一个医生都告诉我们,我们已经尽力了,让我们做好心理准备。父亲是2019年11月出的事,他以残缺之姿坚持着,最后在2020年10月离开了。他撑过了中秋节,然后伴随急剧的喘息和不断下降的数字,他带着曾经承诺过我的一切,永远的食言。

过去的两个月里,我觉得这一年里发生的一切,在我脑袋放空的时候就如同走马灯旋转。负债,因为照顾父亲而没有考研复习的时间,心理疾病,每一件事都压得我抬不起头,像有人拼了命把我的头往深海里按。我永远记得2019年10月的时候,过完二十岁生日的我查出了双向情感障碍,父亲在电话里对我说,你去做你的想做的,你不要想那么多,我永远是你的后盾。彼时此时,如梦幻影。

人生小问:怎样更好地消化悲伤?

朱德庸:悲伤是消化不了的,只有时间能做到,而且时间並不是消化你的悲伤,而是消化了你的记忆,就像我们无法主宰自己,只能宰了自己。虽然消化不了悲伤,但你可以保存更多快乐,善用更多幽默。

@穿裤子的云

2020过得很好也很不好。前半年在欧洲遇上疫情,省吃俭用大半年攒的钱最后全花在买一张天价机票上,回国隔离,倒着时差继续上网课。后来投简历遇上性别歧视,焦虑症的苗头又出现了,每天把自己关在书房里被情绪折磨得要死但又不敢和父母说,四个月里体重忽上忽下。

再后来一头扎到备考中,书桌上的书越堆越高,黑眼圈越来越深,可是心情渐渐好了,每隔一段时间就和朋友聊聊天、出去吃吃饭,学累了就去健身房,学烦了就出门买块小蛋糕吃。回头看看这一年,还是快乐的日子更多些,所以呀,甭管啥事总能过去的。

人生小问:如果想喝的是焦糖玛奇朵怎么办?

朱德庸:按照天不从人愿的宇宙法则,你就只能点一杯拿铁,然后等着服务员送上焦糖玛奇朵。

@菜

这一年啊?——

#害~尊重周期

@小雨��

2020年,我在武汉,躲过了年初的新冠,却在年中患上了严重的罕见病,在周围得知我的情况后,我被公司违法解雇,相爱的男朋友也离开了我。感性的我学会了理性的、从他者视角审视自己面对的困难,避免沉溺于悲伤,真正跌入谷底的时候,就会知道,只有靠自己才能真正走出困境。目前,我正在努力的治疗中,并且积极开展维权行动,尽管前方道阻且长。2020马上就翻篇了,未来会更好。

人生小问:如果2020年是一出剧,它的名字叫什么?

朱德庸:《半张脸的人生》吧。今年你只能看我半张脸。今年大家都只有半张脸。但口罩下的每一天,你和我都有时间和压力更清楚地面对自己的心。

@Meng.Jr

有点不好意思地说,今年我过得挺好的(非凡尔赛):和相恋了两年多的另一半领证结婚了;马上就要拿到律师执业证,实习期间以代理人身份上了法庭,实现了自己的职业理想;逼着自己去学车,终于完成一项“人生任务”;派驻到了新单位,有了不同的职场体验……即便在三四月份疫情最严重的时候,闷在家里在线工作,也能和另一半一起烧饭洗碗,毫不夸张地说,这大概是我们退休前能够朝夕相处的最长的时间了吧。希望,2021也能对我好一点吧~

人生小问:怎么才能把如意的时光拉长呢?

朱德庸:改变时间的计算单位,比如一秒換成1000毫秒,就像用一块钱来计算你的財產而不用一百万来计算,这样每个人都是富豪了。

@郑珊

一次次崩溃,一次次继续站起来。我是今年的应届生,从学生变成打工人,从之前的大大咧咧变得敏感脆弱,往往别人的一句话就把我击垮了。

“害,你还真认真了啊,你以为考得上吗?”

“你看看你,痘痘怎么就是想在你脸上了呢?”

“我一天能写十篇稿件,你怎么两个礼拜了还没弄好?”

“你这是什么态度,我是你的长辈,你会不会做人?”

......

各种各样的话语让我一度很崩溃,我也会怀疑是不是自己太差劲了,太无能了,变得自卑…幸好我的小伙伴家人们都在鼓励我,他们告诉我扛不住了就回家,告诉我我本来就很好,不用听他们的,在我一次次觉得自己快要挺不下去的时候把我拉回来,我觉得自己很幸运能有那么多爱我的人。

人生小问:怎么让一个敏感脆弱的人多尝试一下傻乎乎?

朱德庸:有聪明人装傻蛋,有傻蛋装聪明人,有钱的人装穷,没钱的人装阔,总之你得先想通这是一个“伪装”的世界。人生就是有时候骗骗自己有时候骗骗别人,但要适可而止,尝试一下就好,装过头了会回不去的。

@是但求其_

2020,其实挺好的。疫情期间我们全家人在乡下住了四个月,这可能会是一辈子只有一次的事情。每天早上七八点起床就能吃到爸妈煮的热乎乎的早餐,跟我的小侄子侄女一起在家上网课,课后我还当他们的辅导老师,然后是吃午饭,下午我们在家丢沙包,跳皮筋,跳广场舞,用大音响K歌,吃晚饭,用很烫的水泡脚,睡觉。每天都是这么度过,但是我爸妈还是很珍惜我,不像以前放假在家遭他们嫌弃哈哈哈!这一次我是切切实实感受到了“家人”的意义,有他们在,我也不害怕了。

@生理塩水

这一年看过一篇公众号文章,已经不记得在哪里看的,却清楚地记得文章最后一句是“崩溃,然后相信明天。”那个时候自己有重度抑郁症,整夜整夜地失眠,莫名其妙地崩溃大哭。在那个失眠的夜里看到那篇文章,突然就像是被踩到了人生最后绷着的一根弦。现在度过人生最绝望的阶段,已经找到了新的开始与工作,把这句“崩溃,然后相信明天”变成了自己的座右铭贴在了工位上,每天都告诉自己,崩溃,但还要相信明天。

人生一问:明天值得相信吗?

朱德庸:相信昨天的是保守主义者,相信今天的是现实主义者,相信明天的是浪漫主义者,至于值得或是不值得,端看你是乐观主义者或是悲观主义者还是旁观主义者。

ps.末日主义者不列入参考。

朱德庸的时光机

2020年年末的冬日午后,我在洒满阳光的房间里和朱德庸打电话。他语速很慢,讲什么都带着柔和的语调,偶尔提高音量调侃几句,我们就在电波中大笑起来。太阳晒得人暖洋洋,人也渐次地快乐起来。挂完电话我跟朋友开玩笑,那两个小时就如皮克斯的动画电影《心灵奇旅》,但并不是像电影中的角色22那样见识了生命多精彩,收获一句“活在当下”的启示,而是生活充满荒谬和悲凉,我们仍可以躲在一个透明玻璃球里观察它,观察自身,观察世界,有着谁也不知道的人间喜悦。

以下为朱德庸的讲述。

一般人家认知我画的漫画都是四格或者是独幅的,好像就是比较小。这两年我开始画所谓的“大画”,1.8米到2.1米那么宽,高度也有1米那么高。我去年完成一幅“大画”,透过它去挖掘在我记忆中所有还存在,或可能已经消失、藏在记忆黑暗深处的人。画里的人多到我已经数不清楚了,至少有几百个人物,有认识三十年的亲戚,也有不认识的、匆匆偶遇的人。

如果你问2020为自己画一幅画是什么一个场景,其实也有点类似。满坑满谷的人,都戴着口罩,每一个人都只能用肢体语言和眼神去表达这一年的喜怒哀乐。当然困难会很高,因为戴口罩,人三分之二的情绪不见了,但是我永远相信人的眼神可以透露出他最真实的情绪。

老实说,戴口罩这件事情我觉得蛮有趣的,因为过去我们总是会看到一张张虚假的脸,虚假的表情,人不得不迎应很多客观场合的需要,但戴上口罩的一个好处就是你再也不用装了,口罩之下你是微笑也好,瘪着嘴也好,其实对方都看不到,但你会知道自己的真实情绪。

关于记忆的“大画”我准备画四幅,名字是《我只能记得我记得的》。我一直觉得生命是会反问人的,你到底快不快乐?这是不是你要的?当人的记忆越来越少,生命反问你的时候,你就没有办法回答了。对我来讲画记忆最好玩的就是借由笔跟画纸的接触,进入到一个时光机里。

我很喜欢谈时光机。我小时候非常的不快乐,课业很差,没办法和人接触。我一直到了很大的时候,大概53岁我才知道我有亚斯伯格症。我回想起我的原生家庭,我才发觉其实我父亲应该也有亚斯伯格,只不过当时的医疗环境并不足以发现它,甚至可能还没有命名它。

虽然小时候我活得很不开心,但是我只要回想起我父亲怎么对待我,其实我也就释怀了。他也很不善于表达,他从来没有像所谓合格的父亲一样教我说你进入到社会你要注意什么,或者说人是怎么一回事。但他其实是用一种真正纯粹、很无私的爱对我的。他看我很喜欢画画的时候,会主动地帮我去买纸,裁接成一本册子,让我在上面画。现在很多人受困于原生家庭,我觉得首先你要知道你的家庭是怎么一回事,你的父母是怎么一回事,他们的结合的背景有哪些原因,你可能会找到一个谅解的答案。同时你要知道你身上的这些特质并不完全是一面倒的坏处,事实上以我为例,我能专注地画画甚至决定了我的一生。

后来我其实完全不把亚斯伯格当一回事了,有一些人可能会觉得很自卑,但对我来讲是一个解脱,第一我原谅了我的童年,我知道从诞生在这个世界我就带着这个特质来的——我不愿意说是“问题”,而是“特质”。第二我也会知道到了这个年龄,老子高兴怎么样就怎么样。今年画画之外,我还自学了作曲,我其实是有学习障碍的,后来可能变成一种心理障碍,就是人家教我我可能都没办法吸收,我越没有办法吸收就越显得笨拙,我越觉得我笨拙就越学不好,但我已经接受可能在我生命中,很多东西都是要我自己去摸索的。

我到现在还是非常讨厌跟人接触,人只要超过两人以上,我都称为团体(笑)。因为人太擅长伪装了,和他们相处太累了。所以疫情期间,我的生活和平时是完全一样的。我有两只猫,一只养了15年,一只养了5年,跟它们在一起能够带给我内心的平静。我觉得大部分人跟人之间的感情都是交换式的,但人跟动物之间的感情是非常非常纯粹的。我养过的猫有十几只,每一只猫它们怎么走的我都记得清清楚楚,每一次都是一种难以平复的伤痛。我一直觉得有一天真的有外星人到地球来,什么样的人才能够去跟外星人交流呢?一定要是热爱动物的人(笑)。

我不喜欢跟人接触,但是我却对人非常非常感兴趣。小时候,因为不善于跟人交往,其他小孩其实也蛮排挤我的。我最喜欢的就是观察是我家院子里的昆虫,因为它们对我最没有威胁,而且它们也不会表达,我可以观察到很多虫的特性。但是观察几年之后,我就发觉它们只会顺着昆虫的天性,没有办法再满足我的好奇心。那个时候我就开始对人感兴趣了,我觉得人是随时随地都在变的,人一生中可能会历经好几次大的变化,以及无数次小的变化。对我来讲,人性是永远永远观察不完的。

有时候我一定要去参加一些公开活动,大家会互相给名片,名片上面有各种头衔,当你见了很多人之后,名字跟脸不一定对得起来。我回到家就会做一个工作,比如我会在名片上画一只猴子,过几个月再碰到一个长得像猴子人,我就知道他是谁。有时候也会在名片上面记,这个人身上散发着一种邪恶的味道(笑)。

我喜欢出去散步啊、走路啊,用一个最安全的方法观察人,好像我在一个透明的玻璃球里,隔着这个安全又有防护的屏障,可以看到外界发生的一切。包括我住院开刀的时候,医生、护士跑到我的病床前,我都会观察他们。当我观察足够了,我可能就会在漫画里面把他们画出来。

二十年前,我在台北规划了十条私藏的散步路线。当时还有杂志访问我,希望我把那十条路线公布出来,我记得我大概只公布了四条。但是这十几年下来,整个大环境完全破坏掉了,我的很多散步路线逐渐消失了,大概就只剩下三条。有的时候我回想起来,我觉得我很像野生动物,本来有一片大自然和生活路径,但它们遭到了破坏。

改编自《涩女郎》系列的电视剧《粉红女郎》

你刚提到《涩女郎》,这也是二十多年前的作品。《涩女郎》这个名字是我太太取的,“涩”就是生涩的意思。这些女性外表和个性独特,或经常被旁人贴上类型化的标签,内心却是一群不那么确定自己的人,不管是遵循传统还是突破束缚,女人对人生角色的选择其实是非常生涩的。

在中国的传统社会,女人长时间是受到打压的,即使现在她们有机会去发挥,我觉得那个范围也有一点偏颇。定义一个女性的成功,好像完全狭隘到事业成功。但我觉得像天真妹,她能够维持那种傻乎乎的人的本性,其实也是非常了不起的特质。

我是借着这四个人,浓缩了很多女性的个性,在创作的时候我觉得最重要的,就是让女人能够认清自己是一个什么样的人,在社会的压力之下忠实地做自己。因为我觉得女人比男人具有反省能力,要拯救世界,让社会变得更好,其实是要靠女人来救的。

我一直称我的漫画是一种灰色幽默,并不是让人看了之后心里很舒畅。幽默其实是对自己或对别人的一种慈悲,只不过是用讽刺的方式去跟你讲。2004年,我画了一幅漫画叫《跳楼》。有一天早上起来,没有经过太多思考我就画出来了,那一年台湾地区的自杀率非常非常高,这个漫画抚慰了很多人。前几个礼拜还有读者发微博跟我说,这个漫画曾经帮助了他的朋友。这一次我也希望能够把这则漫画附后面,因为我觉得现在这个时代让每一个人都透不过气来,没有勇气往前走,没有余力向后退,原地踏步又让人焦虑,我们的价值观就变得越来越狭隘,其实我们一直是处在天堂和地狱的一线之间,困住自己的也往往只在一念之间。

采访、撰文:康堤

原标题:《朱德庸回信年轻人:什么事都在发生》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司